Хищный азиатский шершень Vespa velutina nigrithorax захватил Европу

В дополнению материала "Шершни против пчел" https://east-eco.com/node/6776 от 11.3.2025

Азиатский шершень Vespa velutina захватывает Европу благодаря разнообразию своего рациона

Рис. 1. Шершень Vespa velutina и его гнездо на дереве дуриана. Фото с сайта en.wikipedia.org

Азиатский шершень Vespa velutina nigrithorax — инвазивный хищник, широко распространившийся по территории Европы за последние два десятилетия. С помощью молекулярных методов ученые проанализировали содержимое кишечника более 1500 личинок из 103 гнезд, собранных в четырех странах. Оказалось, что добыча шершней относится более чем к 1400 таксонам, включая разнообразных насекомых из 26 отрядов. Наиболее часто встречались медоносные пчелы, но также зафиксированы частые случаи потребления диких опылителей и редуцентов. Состав рациона варьировал в зависимости от региона, сезона, года и степени урбанизации, отражая высокую трофическую пластичность шершня. Такая гибкость в питании, вероятно, является одним из ключевых факторов, обеспечивающих успешную инвазию V. velutina. Полученные данные подчеркивают, что эти шершни представляет потенциальную угрозу не только для пчеловодства, но и для биоразнообразия и устойчивости экосистем в целом.

Родина азиатского шершня Vespa velutina nigrithorax — Юго-Восточная Азия, однако за последние десятилетия этот вид стал инвазивным в Южной Корее, Японии и на значительной части территории Западной Европы. Ареал этого вида продолжает стремительно расширяться: на сегодняшний день гнезда обнаружены в Центральной Европе и даже в Северной Америке.

Охотничье поведение V. velutina особенно сильно влияет на общественных перепончатокрылых, в первую очередь — на западную медоносную пчелу Apis mellifera. Шершни устраивают засады у входов в ульи, перехватывают рабочих пчел на подлете, а также атакуют одиночных особей на цветущих растениях. A. mellifera не обладает эффективной защитной стратегией против этого хищника, в отличие от восточной медоносной пчелы Apis cerana, у которой в ходе эволюции сформировался эффективный способ обороны — так называемый «шар пчел» (см. видео). При появлении шершня-разведчика пчелы A. cerana мгновенно окружают его плотным клубком тел, создавая подвижную живую сферу. За счет интенсивных вибраций грудных мышц температура внутри шара быстро повышается и достигает 45–46°C — это смертельно для шершня, но допустимо для пчел. Дополнительно в замкнутом объеме накапливается углекислый газ, выдыхаемый участницами атаки. Повышенная концентрация CO₂ снижает тепловую устойчивость шершня, в то время как сами пчелы при таком уровне CO₂ способны переносить температуры до 50°C. Таким образом, шершень погибает не только от жара, но и от удушающей атмосферы внутри живого капкана. У A. mellifera, которая исторически не была связана с V. velutina, колонии остаются уязвимыми перед этим хищником.

Продолжительное давление со стороны V. velutina способно вызывать у пчел поведенческую подавленность: они перестают покидать улей, даже когда угроза временно исчезает. Это приводит к снижению сбора нектара и пыльцы, истощению пищевых запасов и, в тяжелых случаях, — к гибели колонии. Такое состояние получило название «паралич фуражировки».

Меню V. velutina не ограничивается только медоносными пчелами. Эти шершни могут существенно снижать численность и других опылителей и, как следствие, эффективность опыления у местных растений.

Изучение рациона V. velutina в новых регионах имеет ключевое значение для оценки потенциальной угрозы для местных беспозвоночных и связанных с ними экосистемных процессов. В недавно опубликованной работе в журнале Science of The Total Environment представлен первый крупномасштабный анализ рациона V. velutina, основанный на глубоком секвенировании содержимого кишечника более чем 1500 личинок, собранных из 103 гнезд. Исследование охватило различные регионы Европы — юго-запад Франции, северо-запад Испании, остров Джерси и Великобританию — и включило все стадии жизненного цикла колонии.

Ранее исследования рациона V. velutina в основном основывались на морфологической идентификации добычи — «комочков», которые шершни приносят в гнездо для кормления личинок. Однако этот подход имеет существенные ограничения: он дает лишь срез в конкретный момент времени и часто не позволяет точно определить таксономическую принадлежность жертв. Так, в одном из исследований почти треть образцов не удалось идентифицировать дальше уровня отряда, а менее трети мягкотелых насекомых и фрагментов позвоночных можно было отнести к более низким таксономическим рангам, что могло исказить общее представление о рационе шершней.

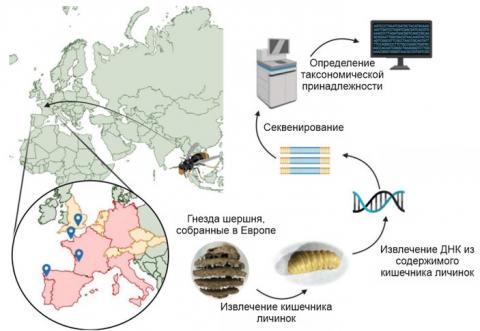

Молекулярные методы предлагают более точную и надежную альтернативу традиционной морфологии: из содержимого, например, кишечника насекомого, извлекают фрагменты ДНК, затем находят и «считывают» короткие участки, по которым можно определить, какие организмы были съедены (рис. 2). Конечно, тут тоже есть свои сложности и ограничения — такие как успешность считывания ДНК, неполнота референсных баз данных и возможные ошибки аннотирования последовательностей. Несмотря на это, применение молекулярных методов в анализе питания показывает высокую эффективность. Более того, данный подход позволяет определять добычу по переваренному или частично переваренному материалу или по фекалиям. Взрослые особи V. velutina активно охотятся и приносят добычу в гнездо для кормления личинок на протяжении всей личиночной стадии. Кишечник личинки опорожняется только при выделении фекалий последней личиночной стадией перед окукливанием. Таким образом, ДНК, извлеченная из кишечника личинок, отражает разнообразие поступавшей пищи на протяжении всей их жизни с момента вылупления до сбора образца.

Рис. 2. Схема исследования рациона инвазивного шершня Vespa velutina в Европе с помощью ДНК-метабаркодинга. Синими метками обозначены четыре района сбора гнезд: Франция, Испания, остров Джерси и Великобритания. Рисунок из обсуждаемой статьи, с изменениями

Значительной проблемой ДНК-метабаркодинга в настоящее время является количественная оценка. На первый взгляд может показаться, что чем больше ДНК какого-то вида обнаружено, тем больше его съели. Но это не совсем так: количество прочтений генома не всегда отражает реальное количество потребленной биомассы. Поэтому для количественной оценки хищничества, авторы основывалась на частоте обнаружения таксона внутри гнезда — то есть на доле личинок, в кишечнике которых была найдена ДНК соответствующего вида. Затем рассчитывалось среднее значение встречаемости по всем гнездам. Следует отметить, что этот подход приравнивает гнезда, в которых у всех личинок обнаружены лишь следы ДНК какого-либо вида, к гнездам, где каждая личинка могла получить значительное количество этой же ДНК, — количественное различие между случаями не учитывается.

Дополнительное ограничение связано с тем, что, как показали наблюдения за рабочими V. velutina в условиях неволи, одна порция пищи может распределяться между несколькими личинками. Следовательно, присутствие добычи одного и того же вида в разных личинках не обязательно указывает на множественные акты хищничества. Авторы учли это в дизайне, собирая личинок из разных участков сот и разных уровней гнезда, однако для самых маленьких гнезд (типичных для раннего сезона) это было не всегда возможно из-за ограниченного числа личинок.

Еще один важный момент: метабаркодинг ДНК не позволяет однозначно отличить намеренное хищничество от случайного или опосредованного потребления. Так, в пробах были идентифицированы таксоны, маловероятные в качестве прямой добычи V. velutina. Высокая встречаемость клещей из группы Astigmata — хороший тому пример: они повсеместно встречаются в природе и их случайное заглатывание весьма вероятно. Аналогично, обнаружение ДНК позвоночных может быть связано не только с падалью, которой V. velutina действительно может питаться, но и с опосредованным потреблением — например, при поедании копрофагов. Это может объяснить частую встречаемость Canis lupus (вероятно, домашней собаки, поскольку используемый фрагмент гена не различает ее и волка), обнаруженной в 34 гнездах по всем регионам. Что касается ДНК человека, ее присутствие в образцах может объясняться несколькими факторами: контаминацией на стадии сбора или лабораторного анализа; опосредованным поеданием насекомых, контактировавших с человеческими биологическими материалами (например, кровососущих или копрофагов); либо прямым потреблением остатков пищи, содержащих следы человеческой ДНК.

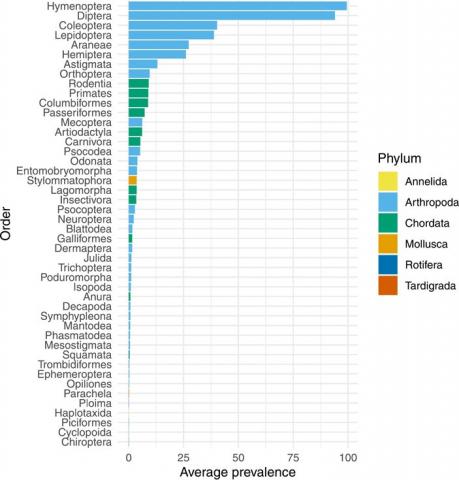

Несмотря на технические ограничения, картина, полученная с помощью ДНК-метабаркодинга, свидетельствует о том, что V. velutina является крайне всеядным, оппортунистическим хищником с широким спектром жертв. В исследование были включены 1545 личинок, собранных из 103 гнезд: 68 — с острова Джерси, 25 — из Франции, 8 — из Испании и 2 — из Великобритании. Содержимое их кишечников показало впечатляющее разнообразие добычи: всего было выявлено 1449 так называемых ОТЕ — операционных таксономических единиц, условных «единиц разнообразия», используемых в молекулярной экологии. Более половины из них (55,1%) удалось определить до уровня вида. Среди этих OTЕ было представлено 26 отрядов животных, и почти все (за исключением 51 случая) относились к членистоногим (рис. 3). Основу рациона составляют представители отрядов перепончатокрылые (наиболее часто поедаемые) и двукрылые (наиболее разнообразные). Кроме того, в рацион также входили представители жесткокрылых, чешуекрылых, пауков, полужесткокрылых и прямокрылых.

Рис. 3. Средняя встречаемость (average prevalence) животных из разных отрядов в рационе личинок Vespa velutina, рассчитанная как доля личинок, в кишечнике которых был обнаружен хотя бы один представитель соответствующего отряда, усредненная по всем 103 гнездам (68 с острова Джерси, 25 из Аквитании, 8 из Галисии и 2 из Великобритании). Цвет полос соответствует типу (phylum): синий — членистоногие (Arthropoda), зеленый — хордовые (Chordata), желтый — кольчатые черви (Annelida), оранжевый — моллюски (Mollusca), а также коловратки (Rotifera) и тихоходки (Tardigrada). Наибольшую среднюю встречаемость имели перепончатокрылые (Hymenoptera) и двукрылые (Diptera), за которыми следуют жесткокрылые (Coleoptera), чешуекрылые (Lepidoptera), пауки (Aranea) и полужесткокрылые (Hemiptera). Рисунок из обсуждаемой статьи

Состав рациона Vespa velutina зависел от географического региона (рис. 4), месяца и года сбора гнезда, а также доли застроенных территорий. В более урбанизированных районах в составе добычи шершня чаще встречалась оса обыкновенная (Vespula vulgaris) и одиночные пчелы, с другой стороны, некоторые виды, наоборот, отсутствовали среди жертв шершня в нарушенных ландшафтах.

Рис. 4. Тепловая карта, отражающая среднюю встречаемость 50 наиболее часто обнаруживаемых таксонов из шести самых представленных отрядов (Hymenoptera — перепончатокрылые, Diptera — двукрылые, Coleoptera — жесткокрылые, Lepidoptera — чешуекрылые, Araneae — пауки, Hemiptera — полужесткокрылые) в рационе личинок Vespa velutina, с разбивкой по географическим регионам (Джерси, Аквитания, Галисия, Великобритания) и месяцам сбора. Верхняя панель показывает среднюю встречаемость на уровне отрядов, где 100 % означает, что у всех личинок в гнезде был найден хотя бы один представитель данного отряда. Нижние панели отображают встречаемость отдельных таксонов. Рисунок из обсуждаемой статьи

Интересная закономерность наблюдается при сравнении регионов по широте: чем южнее, тем выше видовое разнообразие в рационе. Авторы предполагают, что это отражает общее увеличение биоразнообразия в южной Европе. Хотя точных сопоставимых данных о численности насекомых по всем регионам нет, это наблюдение хорошо вписывается в закономерность, известную как широтный градиент: чем ближе к экватору, тем больше видов.

На Джерси и во Франции удалось отследить межгодовую динамику, при этом во Франции не было значимой разницы между годами, а на острове Джерси состав и разнообразие добычи шершней заметно отличались от года к году. Вполне возможно, это связано с тем, что V. velutina относительно недавно заселила остров и продолжает осваиваться, пробуя новые «блюда» из меню местной фауны. Однако нельзя исключить и другое объяснение: в разные годы просто меняется количество и состав доступных насекомых. На Джерси нет постоянной программы мониторинга насекомых, но данные по Великобритании показывают, что в 2020 году разнообразие мух-журчалок и, в меньшей степени, пчел было ниже, чем в 2021 году. Это совпадает с тем, что в 2021 году в рационе шершней журчалки встречались гораздо чаще.

На видовом уровне первое место в «топе любимых блюд» уверенно занимает медоносная пчела (Apis mellifera). Ее ДНК присутствовала во всех гнездах, в среднем у 98,1% личинок. На втором месте по частоте оказалась обыкновенная оса, обнаруженная в 75,7% гнезд, а на третьем — синяя мясная муха, обнаруженная в 77,7% гнезд.

Настолько высокая встречаемость Apis mellifera в качестве добычи шершня подтверждает то, что давно вызывает тревогу у пчеловодов: медоносные пчелы часто являются самой предпочитаемой добычей V. velutina. Эта тенденция, вероятно, частично объясняется высокой численностью A. mellifera в Европе, тем более что исследуемые гнезда были собраны преимущественно в густонаселенных районах, где плотность пасек высока. Тем не менее, тот факт, что следы медоносных пчел регулярно обнаруживаются в кишечнике личинок шершней, включая весенние месяцы, говорит о важной роли этого вида в рационе Vespa velutina. Судя по всему, пасеки становятся для шершней надежным и постоянным источником пищи — особенно в те периоды, когда других насекомых еще мало.

Чтобы проверить, насколько сильно плотность пчел влияет на рацион шершня, ученые обратились к официальным данным о пасеках на острове Джерси (данные правительства Джерси за 2023 год). Для каждого из 68 гнезд в этом регионе они рассчитали два показателя: сколько пасек находится в радиусе 500 метров, и на каком расстоянии находится ближайшая из них. После этого сравнили эти данные с содержанием ДНК медоносной пчелы в 968 личинках. В данном случае авторы не стали использовать долю личинок в гнезде, содержащих ДНК медоносной пчелы, так как эта доля была очень высокой и мало варьировала между гнездами. В связи с этим они перешли на менее надежный показатель, рассчитанный для каждой личинки, — относительное количество фрагментов ДНК, соответствующих медоносной пчеле, который может зависеть от технических факторов. Однако внутри одного исследования, как показали предыдущие работы, такие значения могут вполне надежно отражать относительную численность или частоту потребления конкретного вида добычи. Обнаружены слабые, но статистически значимые корреляции между долей ДНК медоносной пчелы и обоими параметрами пасек, которые позволяют заключить, что чем больше пасек находится поблизости, тем чаще шершни кормят своих личинок медоносными пчёлами. И наоборот — чем дальше ближайшая пасека, тем реже медоносные пчелы появляются в рационе.

Однако инвазия шершня является угрозой не только для пчеловодства. Из 50 наиболее часто встречающихся видов добычи 43 оказались потенциальными опылителями (то есть их взрослые особи питаются нектаром или пыльцой, а значит, вероятно, участвуют в опылении). Опылители играют критическую роль в поддержании продовольственной безопасности и сохранении биоразнообразия. И именно в этом контексте расширение ареала V. velutina вызывает наибольшую обеспокоенность. К тому же ранее уже было показано, что шершни могут нарушать опыление не только за счет прямого хищничества, но и косвенно — отпугивая насекомых от цветущих растений. Если на участке «дежурит» шершень, многие опылители просто избегают это место или проводят на цветках меньше времени.

С другой стороны, помимо опылителей среди 50 наиболее часто встречающихся видов в рационе Vespa velutina оказались четыре хорошо известных вредителя сельского хозяйства. Впрочем, всеядность шершня вряд ли позволит использовать его в качестве биологического оружия против насекомых-вредителей — цена услуги по их уничтожению может оказаться слишком высокой для остальных компонентов экосистемы.

Авторы также проанализировали, к каким функциональным группам относятся наиболее частые виды на стадии личинок и обращают внимание на большую долю редуцентов в рационе: 17 из 50 наиболее частых видов питаются падалью, навозом или гниющей растительностью. Эти виды могут играть важную роль в разложении органики и переработке веществ в экосистемах.

Чтобы понять, охотится ли Vespa velutina на редкие и охраняемые виды, исследователи сопоставили 749 определенных до уровня вида таксонов с Красным списком МСОП угрожаемых видов членистоногих Европы (IUCN Red List). Совпадений оказалось немного: всего 20 видов из списка оказались в числе добычи. Несмотря на это, авторы считают, что нельзя исключать, что шершни представляют угрозу редким видам, еще не оцененным МСОП. Дело в том, что список Красной книги МСОП охватывает пока лишь небольшую часть биоразнообразия: по состоянию на 2023 год официально оценено лишь около 1,2 % всех известных видов насекомых. Причем чаще всего оцениваются крупные, хорошо изученные и широко распространенные виды, тогда как представители малозаметных или узкоспециализированных групп — а именно среди них часто встречаются эндемики и настоящие редкости — остаются за кадром.

До недавнего времени считалось, что шершни Vespa velutina крайне редко охотятся на шмелей. Хотя в Европе были зафиксированы попытки нападений на земляного шмеля (Bombus terrestris), ни одна из них не завершилась успешно в двух последних полевых исследованиях. Шмели оказываются не такими уж легкими целями. Наблюдения показывают, что рабочие особи B. terrestris способны эффективно защищаться от атак шершня: при приближении хищника они бросаются на землю, переворачиваются на спину и поднимают жало вверх.

Тем не менее, в данном исследовании ДНК шмелей часто обнаруживалась в кишечнике личинок V. velutina, причем четыре вида Bombus входили в число 50 наиболее часто встречающихся видов добычи. Ранее атаки шершней на шмелей наблюдались либо у входа в гнездо, либо на цветущих растениях. Возможно, жертвами чаще становятся более мелкие или ослабленные особи. Также возможно, что ДНК шмелей попадает на мандибулы шершня при неудачной попытке охоты и затем переносится в гнездо вместе с другой пищей. Наконец, были наблюдения, как шершни заходят в гнезда B. terrestris и покидают их, что может свидетельствовать о сборе пыльцы, нектара или органических остатков. Такие случаи могут объяснять невысокую относительную численность прочтений ДНК шмелей, однако в некоторых образцах их доля превышала 10 % от общего количества, что говорит о целенаправленном и успешном хищничестве.

В обсуждаемой статье представлена наиболее полная на сегодняшний день картина рациона Vespa velutina в Европе. Хотя шершень, похоже, отдает предпочтение медоносным пчелам, другим социальным перепончатокрылым (в первую очередь осам), широкий спектр других таксонов, обнаруженных в кишечнике личинок, включая сезонные и региональные отличия, говорит о высокой степени оппортунизма. Это указывает на гибкость и способность к адаптации в новых климатических и экологических условиях, что, в свою очередь, способствует успешной инвазии вида.

Источник: Siffreya Pedersen, Peter J. Kennedy, Thomas A. O'Shea-Wheller, Juliette Poidatz, Alastair Christie, Juliet L. Osborne, Charles R. Tyler. Broad ecological threats of an invasive hornet revealed through a deep sequencing approach // Science of The Total Environment. 2025. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2025.178978.

Шершни против пчел https://east-eco.com/node/6776

https://elementy.ru/novosti_nauki/434329/Aziatskiy_shershen_Vespa_veluti...

09.04.2025 • Елена Устинова •

Главное фото - . Шершень Vespa velutina и его гнездо на дереве дуриана.

Рис. 1. Схема исследования рациона инвазивного шершня Vespa velutina в Европе с помощью ДНК-метабаркодинга. Синими метками обозначены четыре района сбора гнезд: Франция, Испания, остров Джерси и Великобритания.

Рис. 2. Средняя встречаемость (average prevalence) животных из разных отрядов в рационе личинок Vespa velutina, рассчитанная как доля личинок, в кишечнике которых был обнаружен хотя бы один представитель соответствующего отряда, усредненная по всем 103 гнездам (68 с острова Джерси, 25 из Аквитании, 8 из Галисии и 2 из Великобритании). Цвет полос соответствует типу (phylum): синий — членистоногие (Arthropoda), зеленый — хордовые (Chordata), желтый — кольчатые черви (Annelida), оранжевый — моллюски (Mollusca), а также коловратки (Rotifera) и тихоходки (Tardigrada). Наибольшую среднюю встречаемость имели перепончатокрылые (Hymenoptera) и двукрылые (Diptera), за которыми следуют жесткокрылые (Coleoptera), чешуекрылые (Lepidoptera), пауки (Aranea) и полужесткокрылые (Hemiptera).

- Войдите чтобы оставить комментарии